経営者の舵取りで進むDX—セリタ建設の歩みとこれから

提供:株式会社セリタ建設

武雄市に本社を構える株式会社セリタ建設。 デジタルとアナログの共存、経営者としての舵取り、そして失敗からの学び――。 DXの本質を見つめ直し、未来に向けた一歩をどう描くかを考えるヒントが詰まったインタビューです。

DXは「歩く山登り」じゃなくてもいい!

-

SISC/岩田

SISC/岩田

セリタ建設さんのDXの歩みについて、ぜひお聞かせください。

(取り組まれた内容については、こちら▷https://www.saga-smart.jp/column/dxdx-2/)

DXの必要性を、どのようにして社員さんに浸透されていかれたのでしょうか?

-

芹田さん

芹田さん

まずは「自分たちがどうあるべきか」を一緒に考えるところから始めました。

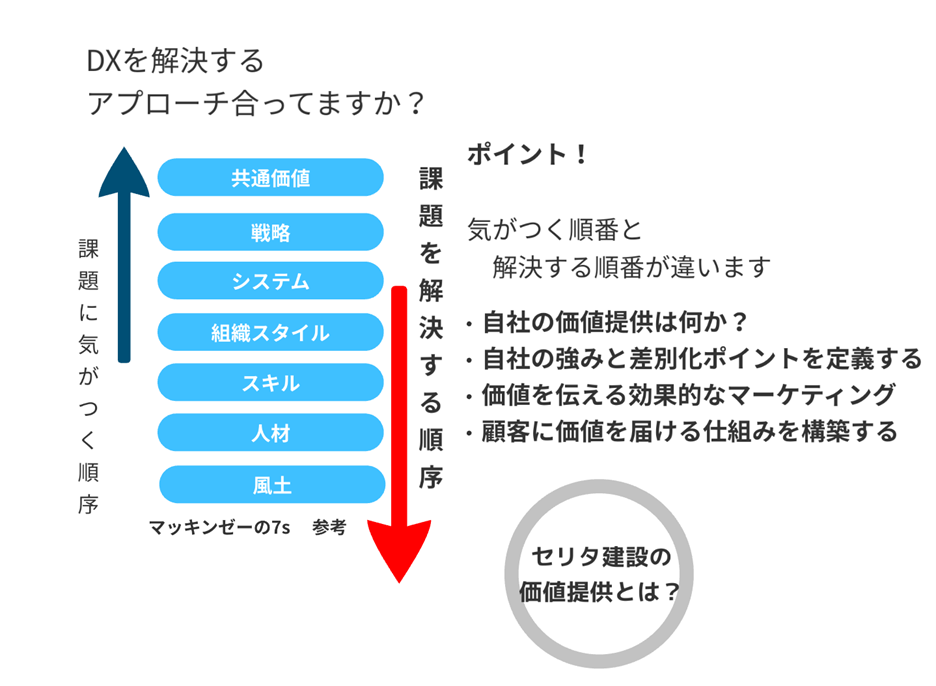

「課題に気づく順序」と「課題を解決する順序」は異なると考えています。

たとえば「人が足りない」という課題に気づいていたとしても、解決の第一歩は「人材の確保」ではないと思うんです。私たちはまず、共通の価値や、価値提供のあり方から考えました。「DXによって、お客さまへの提供価値を広げていけるのではないか」。

そういった共通認識が社内で育まれたことで、社員も前向きにDXに取り組んでくれたのだと思います。

単にデジタル化することで自分たちの業務が楽になる、という視点ではなく、その先にいるお客さまに、よりよい価値を届けていく──

それこそが、自分たちの価値だと社員も理解してくれていると感じます。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

なるほど、自社の業務効率化というより、その先にいるお客さんまで見据えていらっしゃるということですね。

課題解決に取り組む際、どうしても「人材確保」や「デジタルスキルの向上」といった部分に意識が向きがちですが、その前に考えるべきことがあるのですね。

-

芹田さん

芹田さん

そうなんですよね。

「うちの社風ってアナログだよね」

「だからデジタル人材がいないよね」

「じゃあ新しい人を採用しようか」

──という話になって、だいたいそのあたりで話が終わってしまうケースも多いのではないでしょうか。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

確かに、風土や人材、スキル、組織スタイルの話で立ち止まっている企業さんは少なくありません。

お話を伺って、課題を "どう解決するか”の順番が違っていたのだと、気づかされました。

とても勉強になります。

-

芹田さん

芹田さん

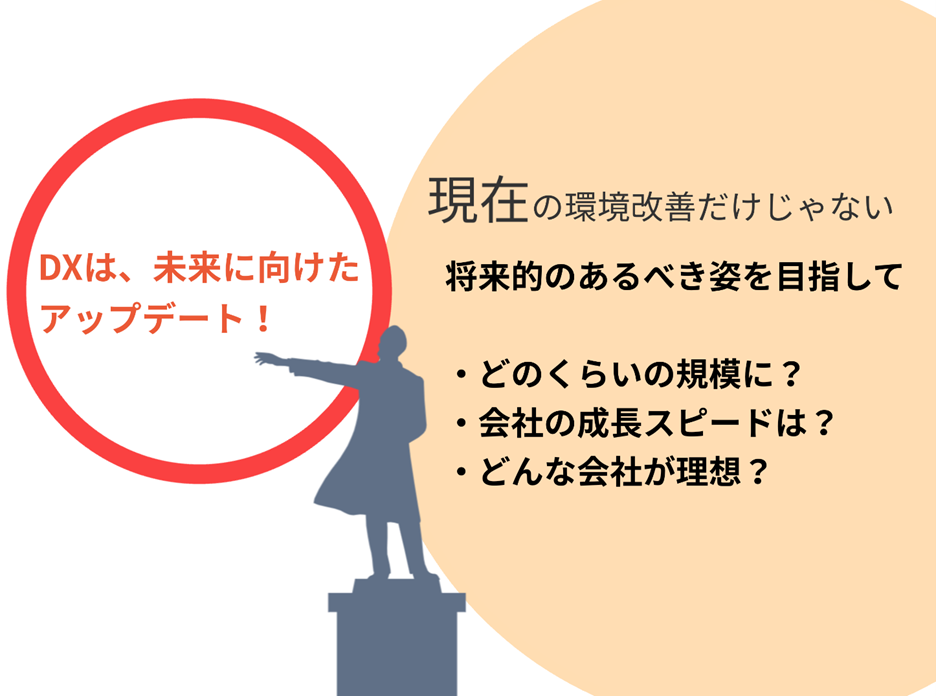

DXは、目の前の業務改善にとどまらず、将来に向けたアップデートだと思っています。

そのためには、まず「あるべき姿」を描くことが何よりも大切です。

そして、それは経営者がしっかり描くべきものだと考えています。よく、「DXは山登りのようなもの」と表現されることがありますが、あれってルートが一つに決まっているような印象がありますよね。

私は、必ずしも同じルートじゃなくても、良いと思うんです。車を使ってもいいし、電車使ってもいい。

経営者が”ナビゲーション”の役割を担って、まず「目的地」を明確に示す。

そのうえで「推奨ルート」をいくつか示してあげれば、目的地までの所用時間も見えてきます。

右に進むか、左に進むかは、それぞれの社員の特性や得意不得意によって違っていい。

いい意味でデジタル化してるとそんなに目的地までたどり着くのに迷わないんです。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

なるほど。芹田さんが全体を俯瞰できる立場で「目的地」を示していることが、

皆さんが安心してそれぞれのルートで進める理由でもあるんですね。

それぞれ違うルートを選んだとしても、同じ目的地を目指して進んでいく。

そういった存在がDXを推進していく上では、非常に重要だと改めて感じました。そのような歩みの中で、御社はDX認定を今年1月に取得されています。

取得を目指されたきっかけについて、教えていただけますか?

-

芹田さん

芹田さん

DX認定取得は「目的」ではありませんでした。

私たちがこれまで取り組んできたことに対して、一定の評価をいただきたかったというのが正直なところです。

ある意味で「証明」になるものとして、取得を決めました。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

「DX認定が目的ではない」という考え方、非常に重要だと感じます。

-

芹田さん

芹田さん

実際、DX認定に限らず、DXにおいても「システムを導入すること自体が目的」になってしまっているケースをよく見かけます。

でも本来、それは「目的ではなく手段」であるべきだと思っています。

私たちにとってDX認定は、会社が目指す方向性や目標、そして「今、自分たちがどこにいるのか」を整理する良い機会になりました。

経営者が変革の舵を取る重要性

-

SISC/岩田

SISC/岩田

DXを進めていく中で、苦労されたこともあったのではないでしょうか?

-

芹田さん

芹田さん

はい、実は十数年まえに一度失敗しているんです。

当時、Salesforceを導入したのですが、それ以前は国内のツールを使っていました。

当時の国内のツールやベンダーの多くは、「御社のお困りごとをIT化します」といった、会社に合わせるスタイルが主流でした。

でも、それだと根本的な改善にはつながらないことが多かったんです。

Salesforceが日本に入ってきた頃、「なんだこれは、使いにくいな」と最初は感じました。

ただ、それでも売れているということは「何か理由があるはずだ」と思ったんです。

よくよく考えてみると、自分たちのやり方にツールを寄せるのではなく、ツールの仕組みに自分たちが寄せる必要があるのではないかと気づきました。

つまり、プラットフォーム型で動いているこの仕組み自体が優れているからこそ、それに合わせるべきだと考えたんです。

それをきっかけに、本格的にSalesforceへの切り替えを進めました。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

売れている仕組みに自社を寄せていく──

まさに「トランスフォーメーション」ですね。

導入当初はやはり、苦労も多かったのではないでしょうか?

-

芹田さん

芹田さん

もちろん、苦労はありました。

ただ、すべてをカスタマイズするのではなく、必要最低限にとどめて、柔軟に見極めながら進めていきました。

まずは机いっぱいに帳票類を広げて、「このオペレーションはどうなっているのか?」といった確認からスタートしました。

付箋をベタベタ貼って、赤ペンで「この作業とこの作業は重複している」「これはもう不要では?」と、業務の断捨離をしていった感じです。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

なるほど、まさに業務の“棚卸し”ですね。

そういった見直しのプロセスで、社員の皆さんの反応はいかがでしたか?

「大変じゃないか…」といった声もあったのでは?

-

芹田さん

芹田さん

多少はあったと思いますが、

「これだけ本気でやっているんだから、変えようとしているんだな」と伝わったのではないかと感じています(笑)。

やはり、こうした変革は経営者や、権限を持った人間が率先してやるべきです。

上から「これをやれ」と言われて、現場が「無理です」となるのは当たり前のこと。

だからこそ、ルートを変更したり、追加したりといった判断は、経営者の役割だと思っています。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

確かに、一社員の立場でルートを変更するというのは、かなり勇気が要りますよね。

実際、私たちのセンターにも「何から手をつければいいかわからない」と社員の方から相談をいただくことがあります。

芹田さんご自身も、やはりご苦労があったのではないでしょうか?

-

芹田さん

芹田さん

一度失敗しているからこそ、もう二度と同じことは繰り返せないという思いが強くありました。

そのため、情報収集にはかなり力を入れました。

社内にいても新しい情報は得られないので、積極的にサイボウズのセミナーに参加したり、他のツールを調べたりしました。

システム担当の方のパソコン画面をのぞいて、「このツール何ですか?」「どうして使ってるんですか?」と聞いたりもして(笑)。

そんなやり取りの中から、「今、何が使われているのか」「どういう流れがあるのか」というトレンドが見えてきたんです。

その上で、最終的にSalesforceを導入する判断をしました。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

そんな情報収集の仕方が!

実際に使っている方の話を聞くことは、とてもリアルで説得力がありますよね。

ツールの導入に悩んでいる企業にとって、すごく参考になるお話です。

私も参考にさせていただきます!

「大切なアナログ」のために

-

SISC/岩田

SISC/岩田

ずばり、芹田さんにとって「DX」とは、何のための取り組みだと思われますか?

-

芹田さん

芹田さん

結局のところ、「アナログのためのDX」だと思っています。

デジタルで効率化して浮いた時間や労力は、本当に大切な“アナログ”に回すために使うべきだと考えています。

たとえば私は、賞与と一緒に社員一人ひとりに手紙を渡しますし、面談も対面で行います。

現場で働く社員と話すときは、アウトドア用の椅子とテーブルを持って、缶コーヒー片手に現場まで行って話しますよ。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

手紙や顔を合わせた面談、現場での対話…

それはまさに、「大事なアナログ」ですね。

「DX=アナログをなくすこと」と思われがちですが、

デジタルとアナログが、それぞれの良さを生かして共存することが重要だと思います。

-

芹田さん

芹田さん

まさにそうなんです。

会社としての価値提供はもちろんですが、私個人としての価値提供ってなんだろう?と考えたとき、こうしたアナログな関わりが、やっぱり大事なんですよね。

そして、DXは企業が変わるチャンスでもあります。

佐賀県産業スマート化センターさんのような支援機関もありますし、「DXの波に乗るべき時」だと思っています。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

ありがとうございます。

それでは最後に、今後の展望について教えていただけますか?

-

芹田さん

芹田さん

建設業界全体を見ると、公共工事の発注額などが減少傾向にあり、今後は新しい収益の柱をつくることが重要だと考えています。

その一環として、建設業向けのCPDS認定動画講習サービスをスタートしました。

▷https://serita.jp/online/今後は、カテゴリーごとにさまざまな業種・業態の企業様に動画をご提供いただき、ただの「建設技術講座」にとどまらず、組織論やマネジメント、キャリア形成など、学びを広げるコンテンツに育てていく予定です。

業界全体のスキルアップ・底上げにつながれば嬉しいですね。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

なるほど。マネジメントや組織論ってなかなか現場では学ぶ機会がありませんよね。

非常に貴重な学びの場になると感じました。

-

芹田さん

芹田さん

建設業って、なかなか「魅力的な業界だ」と感じてもらいにくいところがあるんです。

資格取得や業界の基礎を学ぶ時間も限られていますし、そうした現状をデジタルの力で変えていきたい。

Webやオンラインを活用して、もっと建設業の魅力を伝えられる環境を整えていきたいと思っています。

-

SISC/岩田

SISC/岩田

貴重なお話をありがとうございました。

芹田さんのお話から、DXの大切なポイントや向き合い方について、改めていろいろと勉強させていただきました。

サポーティングカンパニーにもご登録いただきましたので、今後も一緒にいろいろな取り組みができることを楽しみにしています。